2021年营口市规上工业能源消费情况简析

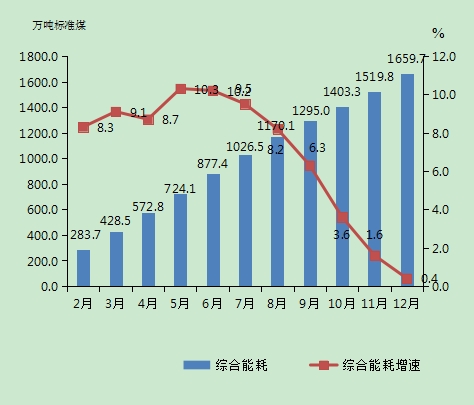

2021年上半年,在钢铁市场形势较好带动下,我市钢铁产业和镁质材料产业生产经营情况较好,再加上受忠旺集团逐步恢复生产等因素的影响,我市规上工业综合能耗保持较高的增长速度,并在5、6月份增速超过10%;下半年,受限制钢铁产量和限电影响,规上工业综合能耗增速持续走低,并在12月达到最低点,是高开低走的态势。2021年,我市规上工业综合能耗1659.7万吨标准煤,同比增加6.4万吨标准煤,同比增长0.4%。

图1 2021年规上工业综合能耗同比增速

据电力有限公司提供数据显示,2021年,我市工业用电量从年初保持较高的增长速度,但从7月开始增速持续下降,并在12月份降幅达到最低。2021年,我市工业用电量241.0亿千瓦时,占全省工业用电的13.5%,同比增长9.9%。

图2 2021年全市工业用电量及增速

一、规上工业能源消费特点

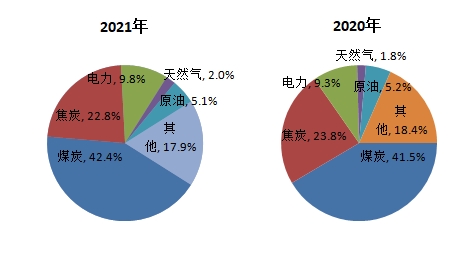

(一)能源消费品种较为集中

我市规上工业的能源消费品种主要以煤炭为主,焦炭次之。2021年,煤炭和焦炭的消费总量占规上工业的65.2%,与去年基本持平,持续保持较高的占比。其中,规上工业煤炭消费总量1703.0万吨,折合标准量1271.0万吨标准煤,占规上工业能源消费总量的42.4%,比去年增加了0.9个百分点;焦炭消费总量733.1万吨,折合标准量683.8万吨标准煤,占规上工业能源消费总量的22.8%,比去年下降了1.0个百分点。

2021年,我市规上工业电力消费占规上工业能源消费的9.8%,比去年增加了0.5个百分点;天然气消费量占规上工业的2.0%,比去年增加了0.2个百分点。

图3 规上工业能源消费品种占比

(二)能源加工转换效率略有下降

2021年,我市规上工业能源加工转换效率为73.8%,低于去年0.9个百分点。其中,煤制品加工效率同比增加是因为企业今年对煤制品折标系数重新核对、修订,造成其效率同比增幅较高;在其余加工转换过程中,除炼油效率略有增加外,其余能源加工转换效率均有不同程度下降。

表1 2021年规上工业能源加工转换效率情况

单位:%

|

|

投入 |

产出 |

效率 |

与去年效率差 |

|

合 计 |

1259.3 |

929.6 |

73.8 |

-0.9 |

|

#热电联产 |

516.9 |

255.0 |

49.3 |

-0.9 |

|

#火力发电 |

458.9 |

190.7 |

41.6 |

-0.1 |

|

供 热 |

119.5 |

97.0 |

81.1 |

-1.8 |

|

炼 焦 |

526.4 |

490.1 |

93.1 |

-2.7 |

|

炼 油 |

152.3 |

149.8 |

98.4 |

0.2 |

|

加工煤制品 |

2.1 |

1.9 |

91.8 |

25.9 |

(三)县(市)、区能源消费不均衡

2021年,县(市)区规上工业综合能1655.2万吨标准煤,同比增长0.4%。从总量来看,老边区和鲅鱼圈区能耗总量占比最高,共占规上工业综合能耗的75.1%;从增速来看,仙人岛经济开发区增速最高,自贸区、市本级、西市区本级和鲅鱼圈区能耗同比下降;从拉动力来看,我市规上工业综合能耗同比增长主要受沿海产业基地和仙人岛经济开发区的影响,这两个地区共向上拉动1.0个百分点,鲅鱼圈区向下拉动0.6个百分点。

表2 2021年县(市)区规上工业综合能耗及增速情况

单位:万吨标准煤、%

|

|

综合能耗 |

增速 |

占比 |

拉动力 |

|

规上工业 |

1659.7 |

0.4 |

- |

- |

|

#市直 |

4.5 |

-7.6 |

0.3 |

-0.02 |

|

县(市)区合计 |

1655.2 |

0.4 |

99.7 |

0.4 |

|

# 站前区 |

9.4 |

4.3 |

0.6 |

0.02 |

|

西市区 |

188.9 |

4.7 |

11.4 |

0.5 |

|

#本级 |

2.2 |

-9.3 |

0.1 |

-0.01 |

|

沿海产业基地 |

186.7 |

4.9 |

11.3 |

0.5 |

|

鲅鱼圈区 |

620.3 |

-1.5 |

37.4 |

-0.6 |

|

老边区 |

625.6 |

0.2 |

37.7 |

0.1 |

|

#本级 |

625.2 |

0.2 |

37.7 |

0.1 |

|

辽河经济开发区 |

0.5 |

1.2 |

0.03 |

0.0 |

|

盖州市 |

46.7 |

18.8 |

2.8 |

0.4 |

|

#北海经济开发区 |

0.8 |

4.3 |

0.05 |

0.002 |

|

仙人岛经济开发区 |

35.8 |

29.6 |

2.2 |

0.5 |

|

大石桥市 |

159.2 |

0.4 |

9.6 |

0.04 |

|

自贸区 |

5.0 |

-23.1 |

0.3 |

-0.1 |

(四)高耗能行业是能源消费的主体

受产业结构影响,我市规上工业能源消费较为集中,高耗能行业是我市能源消费的主体。2021年,我市规上工业六大高耗能行业综合能耗1555.7万吨标煤,同比增加1.9万吨标准煤,同比增长0.1%,占规上工业综合能耗的93.7%,占比低于上年0.3个百分点,向上拉动我市规上工业综合能耗0.1个百分点。其中,黑色金属冶炼压延加工业和非金属矿物制品业增速同比下降,向下拉动我市规上工业综合能耗1.4个百分点;有色金属冶炼压延加工业综合能耗增幅最大,同比增加12.2万吨标准煤,向上拉动我市规上工业综合能耗0.7个百分点;石油煤炭及其他燃料加工业同比增速最高,同比增长40.3%,向上拉动我市规上工业综合能耗0.4个百分点。

表3 2021年规上工业高耗能行业能耗情况

单位:万吨标准煤、%

|

|

综合能耗 |

增速 |

占比 |

拉动力 |

|

规 上 工 业 |

1659.7 |

0.4 |

- |

- |

|

#高耗能行业 |

1555.7 |

0.1 |

93.7 |

0.1 |

|

#石油、煤炭及其他燃料加工业 |

25.5 |

40.3 |

1.5 |

0.4 |

|

化学原料和化学制品制造业 |

55.1 |

0.8 |

3.3 |

0.0 |

|

非金属矿物制品业 |

93.6 |

-8.0 |

5.6 |

-0.5 |

|

黑色金属冶炼和压延加工业 |

1077.9 |

-1.3 |

64.9 |

-0.9 |

|

有色金属冶炼和压延加工业 |

92.9 |

15.2 |

5.6 |

0.7 |

|

电力、热力生产和供应业 |

210.7 |

2.0 |

12.7 |

0.2 |

规上工业非高耗能行业综合能耗104.0万吨标准煤,同比增加4.6万吨标准煤,向上拉动我市规上工业综合能耗0.3个百分点。其中有色金属矿采选业和黑色金属矿采选业分别同比增加4.1万吨标准煤和1.9万吨标准煤,各向上拉动规上工业综合能耗0.2和0.1个百分点。

二、规上工业能源消费存在的问题和建议

(一)能源消费较为集中,少数企业拉动能耗增长

2021年,我市耗能十万吨以上的企业有13户,综合能耗共1406.6万吨标准煤,占规上工业综合能耗的84.8%。其中,耗能百万吨以上的企业共有4户企业,综合能耗共1159.8万吨标准煤,占规上工业的69.9%;耗能百万吨以下、十万吨以上的企业共有9户企业,综合能耗共246.8万吨标准煤,占规上工业的14.9%。

2021年,我市规上工业综合能耗增量在万吨以上的企业共有14户,综合能耗同比增加50.0万吨标准煤,是规上工业总增量的7.8倍,抵消能耗下降的规上工业企业后仍增加6.4万吨标准煤。

建议:加强重点耗能企业管理,发改、工信、生态、统计、电力、税务等部门联合建立企业能源消费数据信息共享平台,对重点用能单位和“两高”项目实施重点监控,强化监督执法。

(二)部分行业能源利用率低、节能降耗压力较大

2021年,我市规上工业单位产值能耗0.7055吨标准煤/万元。其中,高出规上工业平均水平的行业有3个,分别为电力热力生产供应业、黑色金属冶炼压延加工业、有色金属矿采选业,其单位产值能耗分别为3.7129吨标准煤/万元、1.1812吨标准煤/万元、0.9862吨标准煤/万元,这三个行业的综合能耗共占规上工业综合能耗的81.6%,是我市能源消费的主体,但其实现工业产值占规上工业总产值的42.9%,远低于能耗所占比重。

2021年,我市规上工业单位增加值能耗同比下降1.0%,全市单位GDP电耗同比增长7.2%。从这两个增速来推测,我市单位GDP能耗与去年基本持平,给我市完成“十四五”单耗降低率目标带来较大压力。

表4 规上工业分行业产值能耗情况

|

指标 |

综合能耗(万吨标准煤) |

产值单耗(吨标准煤/万元) |

||

|

本期 |

占规上工业比重(%) |

本期 |

同比增量 |

|

|

规 上 工 业 |

1659.7 |

- |

0.7055 |

-0.1427 |

|

(三)采矿业 |

72.6 |

4.38 |

0.9193 |

-0.0638 |

|

08.黑色金属矿采选业 |

5.5 |

0.33 |

0.5656 |

0.1371 |

|

09.有色金属矿采选业 |

65.8 |

3.97 |

0.9862 |

-0.0839 |

|

10.非金属矿采选业 |

1.3 |

0.08 |

0.5148 |

-0.2572 |

|

(四)制造业 |

1375.8 |

82.89 |

0.6258 |

-0.1348 |

|

13.农副食品加工业 |

16.8 |

1.01 |

0.1042 |

0.0007 |

|

14.食品制造业 |

1.3 |

0.08 |

0.1313 |

0.0026 |

|

15.酒、饮料和精制茶制造业 |

0.6 |

0.03 |

0.0689 |

-0.0250 |

|

17.纺织业 |

1.8 |

0.11 |

0.1671 |

-0.0128 |

|

18.纺织服装、服饰业 |

0.3 |

0.02 |

0.0414 |

-0.0135 |

|

19.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |

0.03 |

0.00 |

0.0511 |

-0.0288 |

|

20.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |

0.01 |

0.00 |

0.0248 |

0.0181 |

|

22.造纸和纸制品业 |

0.3 |

0.02 |

0.1097 |

-0.0221 |

|

23.印刷和记录媒介复制业 |

0.1 |

0.00 |

0.1124 |

-0.0603 |

|

24.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |

0.1 |

0.00 |

0.0184 |

-0.0057 |

|

25.石油、煤炭及其他燃料加工业 |

25.5 |

1.54 |

0.2628 |

0.0350 |

|

26.化学原料和化学制品制造业 |

55.1 |

3.32 |

0.3222 |

-0.1064 |

|

27.医药制造业 |

0.3 |

0.02 |

0.0838 |

0.0008 |

|

28.化学纤维制造业 |

0.2 |

0.01 |

0.0862 |

0.0362 |

|

29.橡胶和塑料制品业 |

1.2 |

0.07 |

0.0458 |

0.0018 |

|

30.非金属矿物制品业 |

93.6 |

5.64 |

0.4016 |

-0.1084 |

|

31.黑色金属冶炼和压延加工业 |

1077.9 |

64.94 |

1.1812 |

-0.3284 |

|

32.有色金属冶炼和压延加工业 |

92.9 |

5.60 |

0.2517 |

-0.0343 |

|

33.金属制品业 |

2.9 |

0.18 |

0.0712 |

-0.0034 |

|

34.通用设备制造业 |

0.5 |

0.03 |

0.0315 |

-0.0056 |

|

35.专用设备制造业 |

0.7 |

0.04 |

0.0500 |

-0.0054 |

|

36.汽车制造业 |

1.2 |

0.07 |

0.0578 |

0.0056 |

|

37.铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业 |

0.2 |

0.01 |

0.2151 |

0.0218 |

|

38.电气机械和器材制造业 |

1.4 |

0.08 |

0.0270 |

-0.0050 |

|

39.计算机、通信和其他电子设备制造业 |

0.7 |

0.04 |

0.1263 |

-0.0503 |

|

40.仪器仪表制造业 |

0.2 |

0.01 |

0.0126 |

-0.0014 |

|

41.其他制造业 |

0.1 |

0.00 |

0.0596 |

0.0120 |

|

42.废弃资源综合利用业 |

0.01 |

0.00 |

0.0010 |

-0.0013 |

|

(五)电力、热力、燃气及水生产和供应业 |

211.3 |

12.73 |

2.8199 |

-0.2024 |

|

44.电力、热力生产和供应业 |

210.7 |

12.70 |

3.7129 |

-0.1772 |

|

45.燃气生产和供应业 |

0.1 |

0.01 |

0.0084 |

-0.0806 |

|

46.水的生产和供应业 |

0.4 |

0.03 |

0.0775 |

-0.0201 |

建议:一是推动产业结构调整,聚焦“数字辽宁、智造强省”,围绕做好“三篇大文章”,促进数字技术为钢铁、镁、铝、精细化工和粮油深加工等“五大主导产业”赋智赋能,推动产业向高端迈进;二是加强工业企业节能监督管理,强化工业领域电力需求侧管理,组织第三方机构开展节能诊断服务等工作,开展工业企业能效水平对标达标,引导冶金、石化等高耗能行业企业开展能效领跑者引领行动。三是推动企业技术革新,加快推进重点节能减排技术和高效节能产品的推广,引导企业采用先进新技术、新工艺、新设备。鼓励本地节能环保企业通过开展技术攻关进行创新,推动产业不断升级。

(三)能源消费品种单一,清洁能源比重偏低

2021年,我市规上工业能源消费结构中,煤炭和焦炭消费量占全市能源消费65.2%,天然气、电力、生物质燃料消费量占全市能源消费的11.9%,低于煤炭和焦炭消费53.3个百分点,差距较大。我市的能源消费和煤品消费都主要集中于钢铁企业和发电企业。钢铁企业作为我市的支柱产业,受其行业特性影响,对煤品的需求量较大。在发电企业中,由于太阳能、水利、风力等清洁能源受诸多因素影响,发电量不稳定,不能满足全市经济生产和居民生活需要,我市仍以火力发电为主。据电力公司提供数据显示,2021年,我市发电量123.4亿千瓦时,其中,清洁能源发电量共4.6亿千瓦时(水力发电393万千瓦时,风力发电25979万千瓦时,太阳能发电19762万千瓦时),仅占发电量的3.7%。我市的工业生产和用电对煤品的依赖程度较高,环境负担大,节能减排压力增加,不利于我市经济健康、绿色发展。

建议:引导全社会减少煤炭消费量,逐年提升可再生能源电力消费比重,有序增加风电、光电等发电装机容量,推进全市区域分布式光伏发电项目和海陆风力发电项目,实现能源体系清洁低碳发展。